Comment avons-nous allégé le fardeau des maladies ? Mortalité due aux maladies infectieuses dans le monde occidental et non occidental (1800 à nos jours)Nimègue, Pays-Bas, 28-29 août 2025

Les 28 et 29 août 2025, l'Université Radboud a accueilli l'atelier international « How Did We Lift the Burden? Infectious Disease Mortality in the Western and Non-Western World (1800–Now) ». Organisé par Tim Riswick en collaboration avec le réseau d'action COST GREATLEAP, le réseau HiDo et le Comité scientifique de l'UIESP sur « Épidémies et maladies contagieuses : l'héritage du passé », cet événement a constitué la conférence de clôture du projet de recherche financé par le NWO, « Lever le fardeau des maladies », et les adieux académiques à la professeure Angélique Janssens, qui a dirigé ces travaux.

L'atelier a réuni des historien·nes, des démographes et des chercheur·es en santé publique pour explorer la dynamique complexe du déclin de la mortalité du XIXe siècle à nos jours. Comme le rappelait la note d'information de la réunion, les gains considérables d'espérance de vie en Occident ont commencé avant l'arrivée de la médecine curative moderne après les années 1940. Comprendre les causes de ces premières transformations et les raisons de leur impact inégal dans le temps et l'espace demeure un enjeu majeur pour l'épidémiologie historique.

Jour 1 – Nouvelles perspectives et études de cas mondiales

Après les mots de bienvenue d'Angélique Janssens, la séance d'ouverture, sur le thème des « Nouvelles approches pour l'étude des histoires de la santé », a proposé divers angles méthodologiques et géographiques. Les présentations ont porté sur les patterns spatiaux des causes historiques de décès en Finlande, les différences de mortalité entre les sexes en Grèce au XXe siècle, la coopération sanitaire internationale en Égypte au début du XIXe siècle et les impacts des inondations infectieuses à Poznań au XIXe siècle.

L'après-midi a été consacré à la séance « Épidémies et pandémies dans le monde », qui a élargi le champ d'étude au-delà de l'Europe. Les contributions ont revisité l'expérience de la région Pacifique face à la pandémie de grippe de 1918-1921, reconstitué l'impact sanitaire de la grave épidémie de grippe de 1837 à Genève, évalué les facteurs de risque de l'épidémie de choléra en Espagne en 1885 et comparé les patterns nordiques de propagation de la rougeole et de la coqueluche.

Un temps fort de la première journée fut la conférence de Sheilagh Ogilvie (Université d'Oxford), intitulée « Contrôler la contagion : Épidémies et institutions, de la peste au Covid-19 ». S'appuyant sur des siècles d'histoire épidémique, Sheilagh Ogilvie a analysé comment les marchés, les États, les organismes religieux et les communautés ont modulé les externalités positives et négatives du contrôle de la contagion. Elle a soutenu que l'efficacité des réponses aux épidémies reposait historiquement sur la coordination entre de multiples institutions, chacune compensant les faiblesses des autres.

La journée s'est conclue par des discussions informelles autour d'un verre au CultuurCafé et un dîner-atelier au Restaurant Valdin.

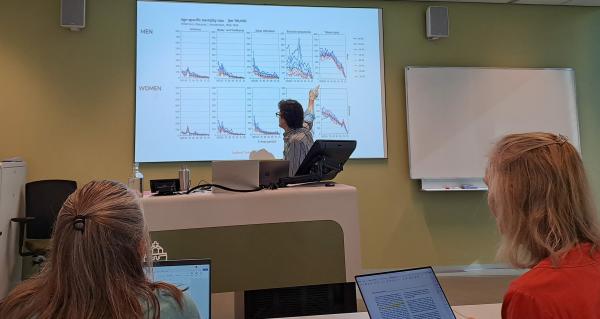

Jour 2 – Résultats de recherche liés à la base Amsterdam et approche comparative

La deuxième journée a débuté par la présentation des résultats de la base de données des causes de décès d'Amsterdam, qui a présenté de nouvelles analyses issues du projet. Les communications ont examiné la baisse de la mortalité infantile et juvénile pendant la transition épidémiologique de la ville (1856-1926), les tendances de la mortalité adulte, l'évolution de l'épidémiologie de la rougeole et de la coqueluche, ainsi que les épidémies de choléra de 1855 et 1866.

La dernière séance académique, intitulée « Transitions épidémiologiques dans le temps et l'espace », a présenté l'expérience d'Amsterdam dans une perspective comparative. Les sujets abordés allaient de la transition épidémiologique coloniale du Suriname aux conséquences sanitaires urbaines dans les villes belges sur plus d'un siècle, en passant par l'évolution de la mortalité due aux maladies infectieuses à Madrid au début du XXe siècle, et par les nouvelles données sur la mortalité infantile et juvénile au Portugal (1902-1925).

Cérémonie en l’honneur d’Angélique Janssens

L'atelier s'est conclu par une cérémonie en l’honneur d’Angélique Janssens dans la chapelle du Collège Berchmanianum (Université de Radboud) pour célébrer sa carrière et ses contributions à la démographie historique. Une réception de clôture a offert une dernière occasion d'échange et de réflexion aux participants.

Réflexions de conclusion

L'atelier, qui s'est déroulé sur deux jours, a illustré la richesse des recherches actuelles sur l'histoire de la mortalité due aux maladies infectieuses. Si les études de cas variaient en termes de lieu, de période et de thématique, des thèmes communs ont émergé : la multi-causalité de la baisse de la mortalité, la nécessité d'une analyse spatio-temporelle fine, et l'interaction entre les interventions de santé publique, les changements sociaux et les conditions environnementales. Les discussions ont souligné que la réduction du fardeau des maladies a toujours été un processus collaboratif, tant historiquement que dans la recherche contemporaine.

|